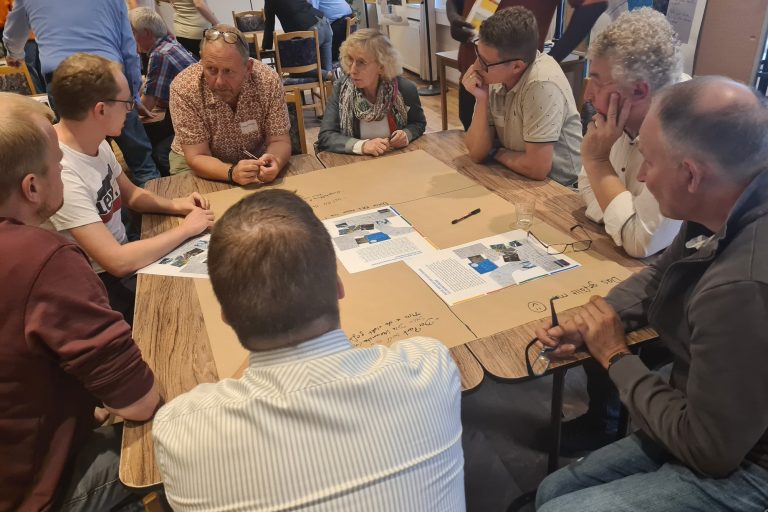

Anfang Oktober 2024 versammeln sich rund zwanzig Menschen im Erdgeschoss des Seitenflügels des Oberhausener Hauptbahnhofs. Der „Leerstand“, ehemals ungenutzt und heute im DIY-Stil durch einen Kulturverein umgestaltet, vermittelt Kreativität und industriellen Charme. Um einen langen Tisch gruppieren sich ganz unterschiedliche Menschen – „Technerds“, „Strategiemeister“, „Kreativköpfe“ oder „Innovationsjägerinnen“. Hinter den gewählten Namensschildern stehen Ehrenamtliche, Gründer*innen, Nachbar*innen, Vereinsvorsitzende und Studierende. Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, aber einem gemeinsamen Anliegen: ihre Stadt aktiv mitgestalten.

Die zweite Ideenbörse des Co-Creation-Funds ist in vollem Gange. Eine Idee nach der anderen wird gepitcht: ein Live-Tracking-System für den ÖPNV, smarte Beleuchtung von Angsträumen, ein Buchungstool für Co-Werkstätten. Die Begeisterung ist spürbar – nicht nur für die eigene Idee, sondern auch für die der anderen. Es wird nachgefragt, gelauscht, diskutiert. Die Teilnehmenden geben sich gegenseitig Feedback, entwickeln gemeinsam weiter und knüpfen erste Projektpartnerschaften. Claudia Dick vom Stadtplanungs- und Moderationsbüro ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH fasst die Vielfalt der Ideen zusammen und begleitet den Prozess moderierend. Das Smart-City-Team gibt eine ersten Einschätzungen zur Förderfähigkeit.

Der Co-Creation-Fund – Beteiligung mit Prototypcharakter

Der Co-Creation-Fund ist Teil der Smart-City-Strategie der Stadt Oberhausen und ein Instrument, das klassische Förderlogiken erweitert. Unterstützt werden digitale, gemeinwohlorientierte Projektideen, die innerhalb von sechs bis acht Monaten einen funktionierenden Prototyp umsetzen.

Finanziert wird das Programm im Rahmen des Bundesförderprogramms „Modellprojekte Smart Cities“ (MPSC) durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). Inhaltlich orientiert sich der Fonds an den Zielen der Bundesförderung. Gleichzeitig knüpft er an die Themenfelder des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (iSTEK) Oberhausens an, darunter Mobilität, Teilhabe, Umwelt oder Tourismus.

Der Co-Creation-Fund ist damit kein isoliertes Instrument, sondern ein Baustein innerhalb einer Strategie, die Beteiligung und Digitalisierung zusammendenkt. Erste Grundlagen wurden bereits im Strategiemodul „Co-Kreation“ gelegt, das mit mobilen Beteiligungstools wie VR-Brillen oder SmartBoards in Quartieren experimentierte. Der neue Fonds überführt diese Ideen in ein offenes, strukturiertes Verfahren, das anschlussfähig, skalierbar und partizipativ ist. Erfahrungen aus anderen Städten wie Köln oder Regensburg wurden einbezogen. Gleichzeitig entsteht in Oberhausen ein eigener Weg: mit lokalem Fokus, starkem methodischen Gerüst und klarer Anbindung an die integrierte Stadtentwicklung.

Prozessbegleitung

Seit Herbst 2023 begleitet das Stadtplanungs- und Moderationsbüro ISR aus Düsseldorf, aktives Mitglied im Fachverband Bürgerbeteiligung, die Entwicklung des Co-Creation-Funds. In mehreren Arbeitsphasen und Workshops mit den Akteuren der Stadt Oberhausen, wurde ein Projekt- und Beteiligungskonzept entwickelt, das im Sommer 2024 mit einem öffentlichen Auftakt den Übergang in die Praxis fand.

Für die Durchführung mehrerer Projektdurchläufe wurde eine Beteiligungs-Toolbox mit drei modularen Formaten entwickelt: die öffentliche „Ideenbörse“, der „Dialog Fachverwaltung“ zur verwaltungsinternen Abstimmung sowie das „Projektlabor“, mit individueller Beratung zur Antragstellung. Ziel dabei war es, Beteiligung nicht nur als Impuls, sondern als strukturierte Entwicklungsumgebung zu gestalten, sozusagen ein gemeinsames „Stadtmachen“ auf Augenhöhe. Frühzeitiges Feedback, ein verständlich vermittelter Förderrahmen und eine Atmosphäre, in der auch unfertige Ideen willkommen sind, erwiesen sich als zentrale Erfolgsfaktoren. Beteiligung braucht Flexibilität und Struktur zugleich sowie Räume, in denen Ideen nicht nur präsentiert, sondern weitergedacht werden dürfen. Die Rückmeldungen aus der ersten Runde bestätigen: Der Co-Creation-Fund aktiviert. Viele Teilnehmende fühlten sich eingeladen, ihre Stadt mitzugestalten – nicht durch formale Verfahren, sondern durch eigene Ideen, die ernst genommen werden.

Zugleich wird deutlich, dass die Smart-City-Strategie neue Möglichkeiten für Beteiligung schafft. Die Rolle der Verwaltung verändert sich: Sie versteht sich zunehmend als Ermöglicherin, die Ideengeber*innen beratend zur Seite steht, fachliche Expertise einbringt, Kontakte vermittelt und kurze Wege innerhalb der Verwaltung schafft. Aus dem Smart-City-Team wird jedem Projekt eine feste Ansprechperson zugewiesen, die diesen Unterstützungsprozess koordiniert. Die Verantwortung für die Umsetzung und das Projektmanagement liegt jedoch weiterhin bei den Projektträger*innen. Dieses Zusammenspiel erfordert neue Rollen, angepasste Formate und bietet neue Chancen, Stadtentwicklung gemeinsam zu denken.

Ausblick – Ideen werden Wirklichkeit

Am 14. Februar 2025 trat die interdisziplinär besetzte Jury mit Vertreter*innen aus Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammen. Rund 10 Projekte wurden zur Einreichung beim Fördermittelgeber empfohlen. Nach positiver Rückmeldung können sie offiziell starten.

Die ausgewählten Vorhaben reichen von Kunst im öffentlichen Raum über digitale Stadtmöbel, partizipative Erfassung von Umweltdaten oder Barrieren, bis hin zu niedrigschwelligen Informationsplattformen und experimentellen Bildungszugängen. Gemeinsam ist ihnen der Anspruch, digitale Technologien mit lokalem Wissen und gesellschaftlichem Mehrwert zu verbinden. „Smart City ist nichts anderes als die Verlängerung der Stadtentwicklung in den digitalen Raum.“ Für Michael Jehn, Beigeordneter für Bürgerservice, öffentliche Ordnung, Personal und IT, bedeutet das, Smart City nicht nur technisch zu denken, sondern gemeinsam mit den Bürger*innen die Lebensqualität vor Ort zu verbessern und sie aktiv einzubinden. Besonders positiv wurde bewertet, dass viele der geförderten Projekte weitere Beteiligungsmöglichkeiten vorsehen.

Im Frühjahr 2025 beginnt die erste Umsetzungsphase; eine weitere Projektphase ist bereits in Vorbereitung. Der Co-Creation-Fund zeigt, wie sich Stadtentwicklung öffnen lässt, ohne sich zu verlieren. Wie aus Beteiligung Verantwortung wird – und wie Verwaltung, Zivilgesellschaft und Stadtmacher*innen gemeinsam an einer Stadt arbeiten können, die klüger ist, weil mehr Menschen mitgedacht haben.

Link zum Co-Creation-Fund Oberhausen: www.oberhausen.de/co-creation-fund