Die Bürgerbeteiligung in Deutschland hat in den vergangenen Jahren an Umfang und Intensität zugenommen. Auch wenn mit vergleichsweise neuen Formaten wie den aktuell im Trend liegenden Bürgerräten neue Angebote auf Bundes- bzw. Länderebene hinzu gekommen sind, so liegt der Schwerpunkt nach wie vor im kommunalen Raum (vgl. Sommer 2021a).

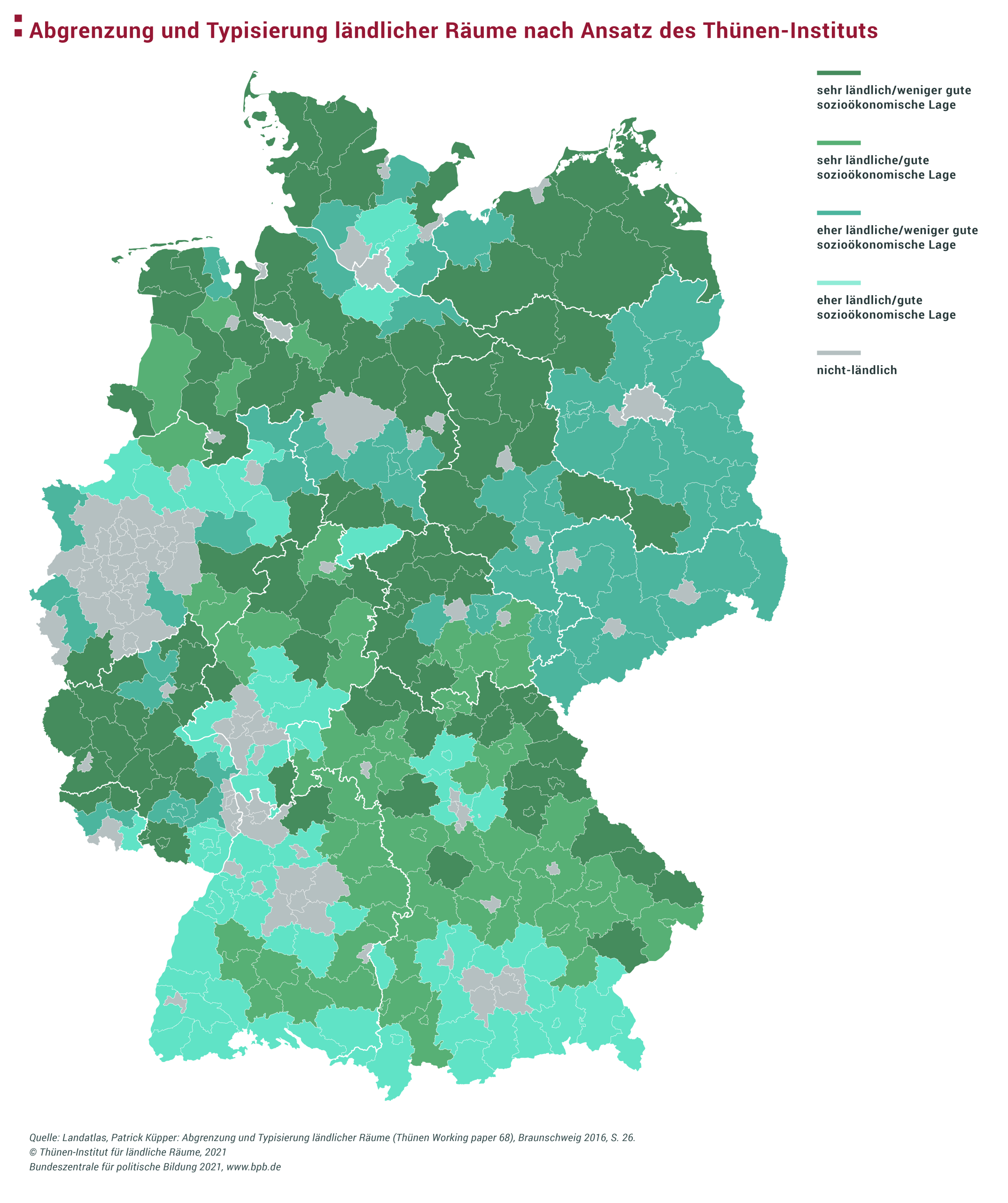

Doch auch der kommunale Raum hat seine Disparitäten. Ende 2021 betrug die Anzahl der Gemeinden in Deutschland insgesamt 10.789 (Statistisches Bundesamt 2022). über 90 Prozent davon hatten weniger als 20.000 Einwohner, mehr als 2/3 sogar unter 5.000. Über die Hälfte der Menschen in unserem Land lebt in Gemeinden mit unter 50.000 Einwohnern. Deutschland ist eine Industrienation. Aber eben auch geprägt vom ländlichen Raum. Der Thünen-Typologie zufolge sind es 47 Millionen Menschen (Küpper 2016), d.h. ca. 57 Prozent der Bevölkerung, die auf ca. 91 Prozent der Fläche Deutschlands leben.

Wenn wir an Teilhabe der Menschen an der Gestaltung ihrer unmittelbaren Lebensumgebung denken, sehen wir klassische Formate der Bürgerbeteiligung einer großen Verwaltung im städtischen Milieu vor uns. Und das ist tatsächlich eher untypisch.

Zum einen ist Teilhabe trotz aller Trends nach wie vor eher selten in den klassischen Formaten der Bürgerbeteiligung zu finden, zum anderen findet sie eben auch in großem Umfang im ländlichen Raum statt. Teilhabe ist ebenso divers, wie die Menschen in unserem Land. Es ist nicht nur so, dass die Bürger in unserem Land oft ganz unterschiedliche, eigene, manchmal sogar eigenartige Vorstellung von Gestaltung haben.

Für die einen heißt das, Verantwortung im Verein zu übernehmen, andere verbringen ihre knappe Freizeit im Gemeinderat, engagieren sich in Parteien, bringen Kindern Singen, Musizieren oder Fußball bei, sind in der freiwilligen Feuerwehr aktiv, pflegen Brauchtum.

Andere gründen Bürgerinitiativen für oder gegen Windräder, sammeln Unterschriften, schreiben wütende Leserbriefe oder kleben sich auf Autobahnen fest.

Und da sind wir schon bei den nächsten Widersprüchen: Je nach Lebensalter, politischer Präferenz und Erfahrung neigen wir dazu, einen Teil dieser Aktivitäten als besonders wertvoll für die Gesellschaft zu betrachten, und einen anderen Teil als überflüssig oder gar schädlich.

Bürger*innen haben Gestaltungsanspruch

Eines aber ist all den Bürger*innen hinter allen geschilderten Aktivitäten gemein: Sie verbinden damit einen Gestaltungsanspruch. Und Gestaltung braucht alles drei: Engagement, Ehrenamt und Beteiligung. Auch, wenn es gerne synonym verwendet wird: Es sind drei völlig unterschiedliche Ansätze.

Sie zu unterscheiden ist nicht nur wissenschaftliche Erbsenzählerei, sondern es hilft uns ganz fundamental dabei, zu erkennen, warum sich bestimmte Prozesse und auch Verwerfungen in unserer Gesellschaft sich in den vergangenen Jahren so entwickelt haben, wie sie es taten. Und es kann uns dabei helfen, für die Zukunft die richtigen Weichen zu stellen. Betrachten wir also die unterschiedlichen Formen von Mitgestaltung einmal genauer.

Beginnen wir mit jenen Formen, die insbesondere im ländlichen Raum traditionell besonders stark – und auch quantitativ besonders bedeutsam sind: Über die organisierte Gestaltung in Vereinen, Verbänden und vergleichbar festen Strukturen. Wo auch immer wir mit Vereinsvorständen ins Gespräch kommen, bekommen wir fast immer und überall ähnliche Sorgen zu hören: Der Nachwuchs fehlt (Alscher 2014).

Tatsächlich wird viel über den Niedergang des Vereinswesens spekuliert. Kaum ein Tag vergeht, in dem wir dazu nicht in den Medien lesen oder hören.

Vereinswesen ist stark – aber unter Druck

Doch die überraschende Tatsache ist: In Deutschland gibt es so viele eingetragene Vereine wie noch nie. Aktuell sind es mehr als 600.000 (Schubert 2022, S. 2).

Allerdings sind sie sehr unterschiedlich verteilt: In den Städten wächst ihre Zahl stark, auf dem Land dagegen nicht. Rund 20.000 Vereine haben sich seit 2006 im ländlichen Raum aufgelöst (vgl. Gilroy 2018).

Im ländlichen Raum stehen viele Vereine vor dem Problem, dass die Menschen zunehmend weniger Zeit und Bereitschaft haben, lange Wege in Kauf zu nehmen und große Teile ihrer Freizeit zu investieren. Das gilt genauso für Stadtmenschen. Doch sind dort die Wege kürzer, Entscheidungen können spontaner getroffen werden.

Vereine auf dem Land müssen digitaler werden, empfehlen Expert*innen. Diese Empfehlung macht Sinn, berücksichtigt aber zwei wesentliche Faktoren nicht:

Zum einen ist die Stadtbevölkerung erheblich digitalaffiner. Sie hat mehr Erfahrung mit digitaler Kommunikation, die besseren Endgeräte, beruflich mehr damit zu tun und – nicht ganz unwichtig, meist auch wesentlich bessere Netze zur Verfügung (Sommer 2021b).

Zum anderen ist auch die Vereinsstruktur im ländlichen Raume ein andere. Hier gibt es mehr Vereine, die Kultur und geselliges Beisammensein pflegen. Bei vielen ist dies das Hauptmotiv zur Teilnahme. Und außerdem: Gemeinsames Singen, Musizieren oder Fußballspielen geht nun mal nicht wirklich digital.

Die pauschale Lösung „Digitalisierung“ greift zu kurz. Auch, weil sie eine andere Entwicklung nicht berücksichtigt. Die Schwerpunktverschiebung im Dreieck von:

Engagement, Ehrenamt und Beteiligung

Dieses Dreieck aber zu verstehen, ist die elementare Voraussetzung dafür, wirksame Strategien für die Zukunft der bürgerschaftlichen Gestaltung im ländlichen Raum zu entwickeln.

Schauen wir uns die Beziehung also einmal genauer an. Allzu oft werden die Begriffe verwechselt oder gar für deckungsgleich gehalten. Bis weit in die Kreise politisch Verantwortlicher hinein.

So heißt die erst 2020 gegründete bundeseigene Stiftung „Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt“. Ihre Aufgabenbeschreibung lautet:

„Ziel der Stiftung ist es, dazu beizutragen, ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement in Deutschland zukunftssicher zu machen. Daher fördert sie Innovationen – insbesondere im Bereich der Digitalisierung, stärkt Engagement- und Ehrenamtsstrukturen und vernetzt Bund, Länder, Kommunen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.“ (Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt 2020)

In allen Publikationen der Stiftung wird „Engagement und Ehrenamt“ in einem Atemzug genannt, als Synonym sozusagen. Das ist wenig hilfreich, weil es eine wichtige Differenzierung verkleistert, die wir erkennen müssen, um zu verstehen, warum die Entwicklung in Deutschland so ist, wie sie ist.

In Deutschland haben wir eine im internationalen Vergleich eher ungewöhnliche Historie: Im Ausland sagt man: „Treffen zwei Deutsche zusammen, gründen sie als erstes einen Verein“. Tatsächlich sind Vereine seit Beginn der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland die prägende, nahezu ausschließliche Form von Engagement.

Wir haben in Deutschland über 3 Millionen Menschen, die ehrenamtliche Vorstandsfunktionen ausüben, die Zahl der Menschen, die ein Ehrenamt bekleiden, liegt bis über 10 Millionen. In unserem Land, und eben ganz besonders im ländlichen Raum, denken wir Ehrenamt und Engagement fast immer synonym. Bei uns ist Engagement nach wie vor für viele nur im Verein vorstellbar:

Dort ist es strukturiert, oft mit formellen Wahlfunktionen oder Beauftragungen verbunden und mit Titeln versehen. Ob Vorsitzende oder Schriftführerin, Kassiererin oder Übungsleiter: Ehrenamt in Deutschland hat Funktionen.

Das ist in vielen anderen Gesellschaften völlig anders. In den USA zum Beispiel wird lokale Soziale Arbeit fast ausschließlich über so genannte community foundations organisiert. Die Vorstände dort sind oft nicht gewählt, sondern von Geldgebern ernannt. Oft arbeiten in ihrem Kontext Hunderte, ja Tausende von Engagierten in Suppenküchen und Notunterkünften, Tagesstätten und Bildungsangeboten – ohne formelle Funktion, ohne Wahlamt, ohne Titel, und ohne langfristige Verpflichtung oder Verbindlichkeit (vgl. Gast 2006).

Dort ist das Verhältnis von Ehrenamt und Engagement ein anders als bei uns. Der Unterschied ist klarer: Ehrenamt ist ein Amt, gewählt oder bestellt, mit klaren Titeln, Rechten und langfristigen Verpflichtungen. Engagement ist der Einsatz für andere, für das Gemeinwohl, ob spontan oder verbindlich, ob in kleinstem Umfang oder als nahezu Vollzeitbeschäftigung.

In allen Ländern gibt es denselben Unterschied zwischen Engagement und Ehrenamt – nur in Deutschland waren beide lange überwiegend deckungsgleich.

Deshalb tun wir uns heute so schwer mit der Differenzierung. Aber sie ist nötig, wie wir gleich sehen werden. Doch betrachten wir zunächst noch den dritten Begriff, die „Beteiligung“.

Anspruch auf Wirksamkeit

Gemeint ist damit die Mitwirkung an Entscheidungsprozessen, dazu gehören Wahlen, aber auch direktdemokratische Entscheidungen, Abstimmungen auf Mitgliederversammlungen, wie auch die vielen neuen Formen der Bürgerbeteiligung, die in den letzten Jahren massiv zugenommen haben.

Beteiligung ist mit dem Anspruch auf Wirksamkeit verbunden – aber ohne die Verbindlichkeit eines Ehrenamts und ohne den zeitlichen Einsatz, den Engagement erfordert. Tatsächlich braucht Beteiligung in vielen Fällen nicht einmal mehr formelle Mitgliedschaft. Und genau hier beginnt das Problem für unser historisch gewachsenes Verständnis von Mitgestaltung.

In diesem Dreieck von Engagement, Ehrenamt und Beteiligung erleben wir seit der Jahrtausendwende ein Phänomen: Der Trend geht eindeutig weg von der Bereitschaft, sich formell und langfristig zu binden oder auch nur ein langfristiges Engagement zuzusagen. Er geht hin zur Erwartung an wirksamer Beteiligung und der Ausübung von spontanem, oft unverbindlichem Engagement (Siepker 2022 , S. 14ff). Die Trends sind eindeutig, empirisch messbar und sich dynamisch weiter entwickelnd:

Das Ehrenamt wird unattraktiver, das Engagement wird spontaner, die Beteiligung nimmt an Umfang und Bedeutung zu. Das ist ein Problem für viele Vereine, die nicht nur an Mitgliederschwund leiden, sondern noch dazu auch immer schwieriger aus den verbliebenen Mitgliedern heraus Ehrenämter besetzen können. Noch immer jammern wir auf hohem Niveau. Noch immer sind die deutschen Vereinsweltmeister. Aber eben genau deshalb wird die Luft im Ehrenamt so dünn.

Wie gehen wir jetzt damit um? Bekämpfen? Betrauern? Bejammern? Ignorieren?

Auf gesellschaftlicher Ebene versuchen wir gegenzusteuern. Deshalb gibt es die besagte Stiftung. Deshalb wurde sie auch kürzlich noch einmal besser finanziell ausgestattet. Aber wir wissen im Grunde: gesellschaftliche Trends kann man nicht wegkaufen.

Die gesellschaftliche Debatte bleibt spannend, auch weil sie sich noch von einem weiteren Missverständnis befreien muss: Der Frage des Gemeinwohls.

Gemeinwohl im Fokus

Gemeinwohl wird verstanden als Gegenbegriff zu bloßen Einzel- oder Gruppeninteressen innerhalb einer Gemeinschaft. Gemeinwohl fördert, wer sich also für andere – oder für alle einsetzt.

Und auch hier neigen wir in Deutschland zu nicht ganz scharfen Zuordnungen: Wir setzen Ehrenamt mit Engagement gleich – und beides mit Gemeinwohlorientierung. Doch das ist Unsinn. Der Vorsitzende eines elitären Business-Clubs, in dem man nur mit zwei Bürgen und 40.000,- Euro Aufnahmegebühr Mitglied werden kann, übt ein Ehrenamt aus. Mit Gemeinwohl hat das nichts zu tun. Eine Bürgerinitiative gegen den Bau eines Windrades vor der eigenen Haustüre lebt vom Engagement vieler Aktiver – wie gemeinwohlorientiert das ist, ist zumindest gesellschaftlich umstritten.

Tatsächlich gab es eine Zeit in Deutschland, in der so viele Ehrenämter besetzt waren wie niemals davor oder danach: Zwischen 1933 und 1945 hatten wir Millionen von Blockwarten, Gruppenführern, Obleuten und Scharführern. Keiner käme heute auf die Idee, darin Gemeinwohl zu entdecken.

Gleichzeitig gibt es das Missverständnis, dass die Motivation zu Beteiligung nichts mit Gemeinwohl zu tun hätte, dass es da um Partikularinteressen ginge, dass sich nur beteilige, wer seine Interessen durchsetzen wolle ohne sich auf die Mühen langfristigen Engagements einzulassen.

Es ist richtig: Ehrenamt und Engagement ist heute in Deutschland weit überwiegend mit Gemeinwohlorientierung verbunden. Und viele Beteiligungsimpulse entstehen aus einer NIMBY-Haltung.

Doch halten wir fest: Gemeinwohlorientierung ist essentiell für die Stärke einer Gesellschaft, sie ist aber nicht zwangsläufig mit Ehrenamt oder Engagement oder Beteiligung verknüpft – sondern stets eine Frage der Motive und der Ausgestaltung. Warum ist das so wichtig?

Wir haben gesehen: Der Trend geht tendenziell weg von der Bereitschaft zu Ehrenamt und zu verbindlichem, langfristigem Engagement hin zu spontanem Engagement und Beteiligungsanspruch. Das wird gesellschaftlich kritisch gesehen – ist aber so auch in anderen Gesellschaften – und längst nicht nur in den USA – seit langer Zeit Praxis.

Für aktive Verantwortliche im ländlichen Raum stellt sich ohnehin weniger die Frage, wie man gegen den Trend arbeiten soll – sondern vielmehr die Frage: Wie man mit diesem Trend umgehen kann.

Vielfalt statt Konkurrenz

Wie also können wir, nicht nur aber auch im ländlichen Raum, zukünftig Gestaltung denken? Wie können wir gemeinwohlorientierte Gestaltung der Heimat nicht nur bewahren, sondern sogar attraktiver und stärker machen?

Indem wir diesen Trend aktiv in unsere Strategien integrieren. Dazu gehören insbesondere zwei Angebote, die es zu entwickeln gilt:

- Die Möglichkeit zu spontanem Engagement ohne langfristige Verbindlichkeit

- Angebote der unmittelbaren Beteiligung

Tatsächlich sind Ehrenamt, Engagement und Beteiligung verschiedene Formen von Gestaltung. Als eines aber dürfen wir sie nicht begreifen: Als Konkurrenten. Das Gegenteil ist richtig: Alle drei Formen der Mitgestaltung können – uns müssen zusammenwirken. Wer sich wann, wo, wie intensiv und zu welchem Thema für Mitgestaltung entscheidet, das wird sich auch in Zukunft tendenziell noch weiter ausdifferenzieren – und auch in den Biographien der Menschen in unterschiedlichen Phasen unterschiedlich manifestieren. Aus Beteiligten werden Engagierte. Aus Engagement wird möglicherweise in einer späteren Lebensphase Ehrenamt. Und manch ein ehrenamtlicher Vereinsvorstand spielt wiederum eine ganz zentrale Rolle in Beteiligungsprozessen. Und manchmal auch alles zugleich.

Bürger*innen gestalten ihre Heimat auf, wie wir gesehen haben, höchst unterschiedliche Art und Weise. Sie tun das heute oft anders als noch vor zwei Generationen. Und sie werden es in Zukunft anders tun als heute.

Es ist die Aufgabe der Politik, diese Gestaltung zu ermöglichen, zu fördern, aber auch zu fordern und zu provozieren. Denn so, wie unsere Gesellschaft tendenziell immer vielfältiger wird, so wie die Formen der Mitgestaltung tendenziell immer vielfältiger werden, so muss, kann und darf auch unsere Demokratie an Vielfalt gewinnen.

Denn es ist genau diese Gestaltung der Vielen, die jeden Tag immer wieder zahllose Stunden, viel Kreativität, Fleiß, Emotionen und manchmal auch eine gehörige Portion Frustrationstoleranz investieren, um Gemeinwohl zu generieren und unsere Demokratie zu stärken.