Wir leben in turbulenten Zeiten. Eine Krise jagt die andere. Ukraine Krieg, Klimawandel, Artensterben, wirtschaftliche Rezession, gefährdete Energieversorgung, nationale Sicherheit und Machtkonzentration bei den digitalen Dienstleistungen. Dazu kommt noch die zunehmende Erosion demokratischer Prinzipien und Werte weltweit, die rasante Ausbreitung autoritärer politischer Regime und das schwindende Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in die demokratischen Institutionen und erst recht in die politischen Akteure. Die Ergebnisse von repräsentativen Befragungen zeigen dies deutlich: Nur noch 17% der Bürger und Bürgerinnen in Deutschland haben großes oder mäßiges Vertrauen in die Bundespolitik.

Viele Politiker und Politikerinnen sind ratlos. Informations- und Kommunikationskampagnen laufen weitgehend ins Leere. Populisten haben immer größeren Zukauf, obwohl das, was sie predigen, häufig auf falschen Behauptungen beruht oder zumindest nur einseitige Argumente berücksichtigt. Irgendetwas läuft falsch in Deutschland – und nicht nur hier.

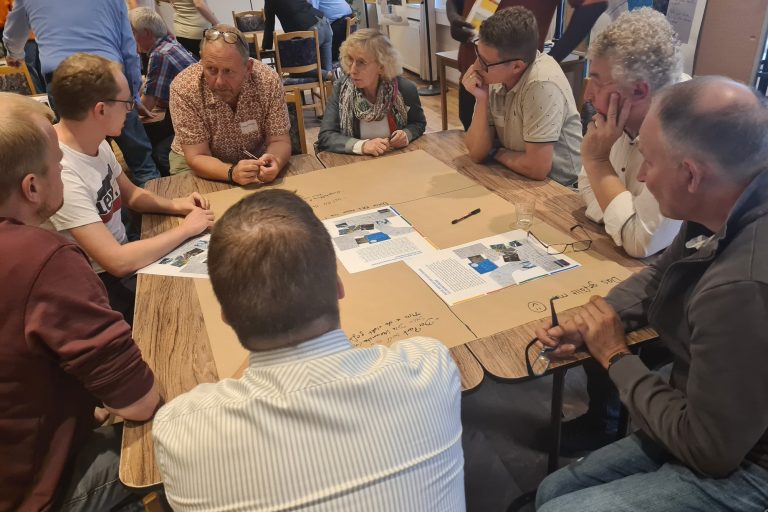

Wie ein Phönix aus der Asche erhebt sich in diesem Dilemma die Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung, vor allem nach Bürgerräten. In diesem Format besprechen nach dem Zufallsverfahren ausgesuchte Bürgerinnen und Bürger gemeinsam die auftretenden Probleme, erforschen die Ursachen und suchen nach sachlich wie ethisch fundierten Lösungswegen, die sie dann als Empfehlungen an die politischen Gremien weiterleiten. Auf diese Weise soll die Kluft zwischen Bürgerschaft und politische Entscheidungsgremien überwunden, die Akzeptanz von kollektiv verbindlichen Beschlüssen verbessert und die Chance für vernünftige und faire Lösungen erhöht werden. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Ist denn dieser Anspruch einzulösen?

In der Theorie, ja! Mit der Zufallsauswahl hat jede Bürgerin und jeder Bürger die gleiche Chance, in den Rat einbezogen zu werden, d.h. bei ausreichender Größe des Rates kann eine statistisch repräsentative Auswahl der gesamten Bevölkerung zustande kommen. Das ist eine gute Basis für die Legitimation des Verfahrens und dessen Ergebnisse. Bei entsprechend professioneller Organisation und Moderation kann auch ein deliberativer Stil der Beratungen sichergestellt werden: das hilft gegen fake news, Falschinformationen und zu enge Blickwinkel. Schließlich lassen sich die Empfehlungen auch so formulieren und begründen, dass die politischen Entscheidungsgremien die Vorschläge aufgreifen, prüfen und umsetzen können. Das wiederum hilft, das Vertrauen zwischen Bürgerschaft und Politik zu festigen.

Soweit die Theorie. Wie sieht es aber in der Praxis aus? Und da sieht die Situation viel nüchterner aus. Vor allem werden hier Zielkonflikte deutlich, die kaum zu überwinden sind. Je größer die Grundgesamtheit, desto mehr Bürgerinnen und Bürger werden benötigt, um eine annähernd repräsentative Auswahl zu bekommen. Gleichzeitig sind aber deliberative Verfahren – gleichgültig ob sie on- oder offline stattfinden – auf intensive Gespräche und Dialoge in kleinen Gruppen angewiesen. Das verbietet es, mit zu vielen Personen gleichzeitig zu beratschlagen. Teilt man aber eine große Zahl der Bürger und Bürgerinnen in allzu viele Kleingruppen auf, lässt sich wiederum kein tragfähiges Gesamtergebnis erzielen. In der Praxis werden daher Bürgerräte auf nationaler Ebene auf 150 bis 200 Teilnehmende begrenzt, was gerade noch eine deliberative Form der Beratung zulässt und zumindest eine hohe Heterogenität bei der Zusammensetzung, wenn auch keine Repräsentativität gewährleistet.

Dies ist aber nicht das Hauptproblem bei der Zusammensetzung. Wenn man 100 Bürgerinnen und Bürger aus einer Grundgesamtheit, etwa der Einwohnermeldedatei, zieht, sagen in der Regel zwischen 80 und 90 ab. Sie wollen entweder nicht teilnehmen, trauen es sich nicht zu oder haben andere Verpflichtungen. Nun könnte man einwenden, dass jeder und jede eine Chance bekommen hat, aber wenn man diese nicht nutzt, ist das auch eine Entscheidung, die man respektieren muss. Jedoch hat sich bei Auswertungen der Absagen gezeigt, dass sich diese nicht zufällig verteilen, sondern auf bestimmte Gruppen in der Bevölkerung besonders häufig zutreffen. Das sind Personen mit geringem Einkommen, geringer Bildung und geringem Glauben an ihre Selbstwirksamkeit. Und gerade diese will man ja unbedingt bei Beteiligungsverfahren mit einbeziehen, weil sie im normalen politischen Alltag am wenigsten gehört werden. In der Praxis ist man daher dazu übergegangen, dass man gezielt Personen mit diesem Hintergrund nachzieht oder neu rekrutiert, wodurch wiederum die statistische Repräsentativität der Zufallsauswahl leidet.

Aber der wichtigste Einwand gegen Bürgerräte bezieht sich gar nicht auf die mangelnde Repräsentativität der Teilnehmenden, sondern auf das Leitbild des „Durchschnittsmenschen“ als Bezugsgröße. Chritsina Lafont, eine amerikanische Politikwissenschaftlerin, hat dies als Lottokratie bezeichnet. Die meisten politischen Entscheidungen betreffen nicht alle Menschen in gleichem Maße. Einige sind mehr und andere weniger betroffen. Warum sollte dann ein repräsentativer Querschnitt aller Bürgerinnen und Bürger hier den Ausschlag geben? Wieso können 150-200 Personen Urteile und Empfehlungen abgeben, die für 80 Millionen gelten sollten? Natürlich trifft das auch auf Parlamente zu, deren Vertreter und Vertreterinnen sind aber von allen Wahlberechtigten gewählt worden und sind dazu der kritischen Öffentlichkeit (Opposition, Medien, etc.) ausgesetzt. Nach Lafont können Bürgerräte eine Stimme im politischen Diskurs sein, aber diesen auf keinen Fall ersetzen oder verkürzen.

Was folgt daraus? Bürgerräte sind eine innovative, theoretisch bestechende und auch praktisch umsetzbare Form der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger. Aber dieses Format hat bei allen Vorzügen auch Nachteile und sollte vor allem dann eingesetzt werden, wenn politische kontroverse Entscheidungen, die das Gemeinwohl aller betreffen, anstehen und diese Entscheidungen aus der Lebens- und Erfahrungswelt der Bürgerschaft nachvollzogen werden können. Andere Formate wie Runde Tische oder Fokusgruppen sind dann vorzuziehen, wenn bestimmte Gruppen überproportional betroffen sind oder die Positionen und Präferenzen von Minderheiten oder unterprivilegierten Gruppen besonderes Gewicht erhalten sollen. Man kann Formate auch kombinieren und damit die Nachteile jedes einzelnen Formats kompensieren. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es in der Beteiligungspraxis nicht: es kommt vielmehr darauf an, Formate und Vorgehensweisen auszuwählen, die für das anstehende Problem und für die zu beteiligende Grundgesamtheit eine sachlich fundierte, sozial akzeptierte, normativ begründete und für alle faire Lösung verspricht.