Die Transformation[1] hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft wird regelmäßig als eine der zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen beschrieben. Ein breiter Konsens besteht zudem darüber, dass Beteiligung ein entscheidender Faktor für das Gelingen dieses Wandels ist (Escher 2024, WBGU 2019, Sommer 2021). Doch wie kann und soll Beteiligung in der Praxis konkret gestaltet werden? Wie muss Beteiligung aussehen, um tatsächlich eine transformatorische Wirkung zu entfalten?

Ein Beispiel, das die Anforderungen an Beteiligung veranschaulicht, liefert ein Ausschreibungstext: „Begleitet wird die Bearbeitung der Klimaschutzstrategie für [die Kommune] durch eine umfassende Kommunikations- und Beteiligungsstrategie. Ziel ist die zielgruppenspezifische Ansprache und Aktivierung der Akteure und Öffentlichkeit. […] Über eine Zielgruppenanalyse werden die Akteure beteiligt und über die reine Information hinaus langfristig in die Umsetzung eingebunden.“

Die Zielgruppen und Akteur*innen im Kontext von Klimaschutzstrategien – ebenso wie bei anderen transformativen Themen – stammen aus den Bereichen Politik und Verwaltung, Zivilgesellschaft und Bevölkerung, Wissenschaft sowie Wirtschaft.

Die übergeordneten Anforderungen an transformatives Handeln lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Zielgruppen müssen angesprochen und sowohl in die Entwicklung als auch in die Umsetzung der Transformationsstrategie einbezogen werden,

- Akteur*innen und Öffentlichkeit sollen aktiviert werden – das bedeutet, sie zu eigenständigem Handeln oder zu Verhaltensänderungen anzuregen,

- und schließlich müssen zentrale Akteur*innen langfristig, idealerweise dauerhaft, in die Umsetzung eingebunden werden.

Sind diese Anforderungen mit einem klassischen Beteiligungsverständnis überhaupt zu erfüllen? Und was genau verstehen Transformationsakteur*innen unter Beteiligung – oder dem synonym verwendeten Begriff Partizipation? Wie weit reichen die Entscheidungsspielräume und Befugnisse der beteiligten Personen oder Organisationen? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen in den verschiedenen Ansätzen?

Klassisches Beteiligungsverständnis

Eine zentrale Voraussetzung für das Gelingen von Transformationsprozessen ist eine ernst gemeinte und wirkungsorientierte Beteiligung. Dabei darf Beteiligung nicht bloß symbolischen Charakter haben – sie muss als Dialog mit Wirkungsanspruch gestaltet sein, wie das Berliner Institut für Partizipation (Bipar) immer wieder betont.

„Partizipation bedeutet, an Entscheidungen mitzuwirken und damit Einfluss auf das Ergebnis nehmen zu können. Sie basiert auf klaren Vereinbarungen, die regeln, wie eine Entscheidung gefällt wird und wie weit das Recht auf Mitbestimmung reicht.“ (Straßburger, Rieger 2014, S. 230)

Beteiligungsformate, die keine reale Einflussmöglichkeit bieten, bleiben reine Fassade – oder, wie Klaus Selle es nennt, Particitainment (Selle 2011).

Die tatsächliche Wirkung von Beteiligung hängt von zahlreichen Faktoren ab – etwa vom Thema, den teilnehmenden Personen oder dem institutionellen Rahmen. Entscheidend ist dabei vor allem, wie viel Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum den Beteiligten tatsächlich eingeräumt wird. Aus Teilnehmersicht ist die Wirkmächtigkeit eines Prozesses maßgeblich durch den Grad der Einflussnahme bestimmt.

Hohe Ansprüche an Beteiligung…

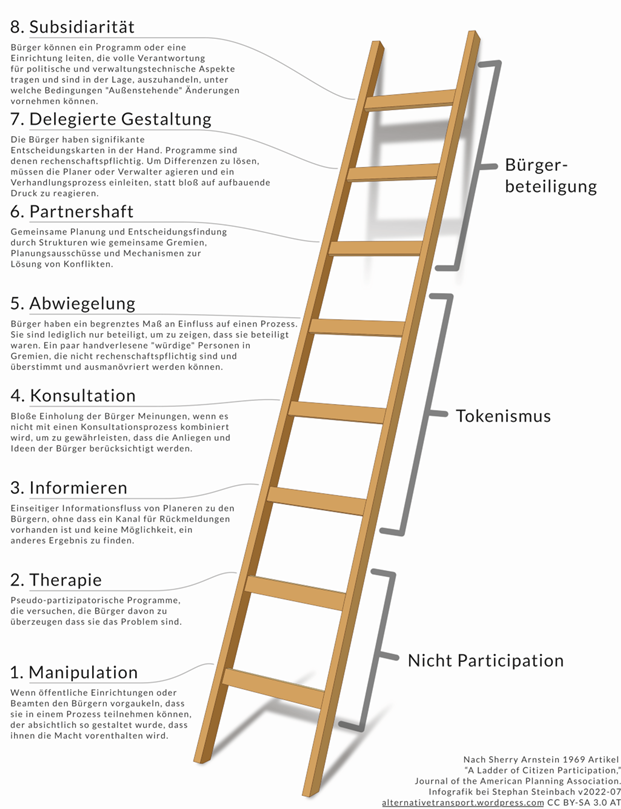

Bereits 1969 hat Sherry Arnstein in ihrem einflussreichen Artikel unterschiedliche Stufen von (Nicht-)Beteiligung beschrieben. In Anlehnung an den damaligen gesellschaftlichen Kontext formuliert sie einen hohen Anspruch: Echte Beteiligung liegt demnach nur dann vor, wenn sie mit einer realen Umverteilung von Macht einhergeht.

Eine ihrer Zwischenüberschriften bringt dies prägnant auf den Punkt: Citizen Participation is Citizen Power. Alles darunter – so Arnstein – sei entweder keine echte Beteiligung oder lediglich symbolisches Handeln seitens der beteiligenden Organisationen.

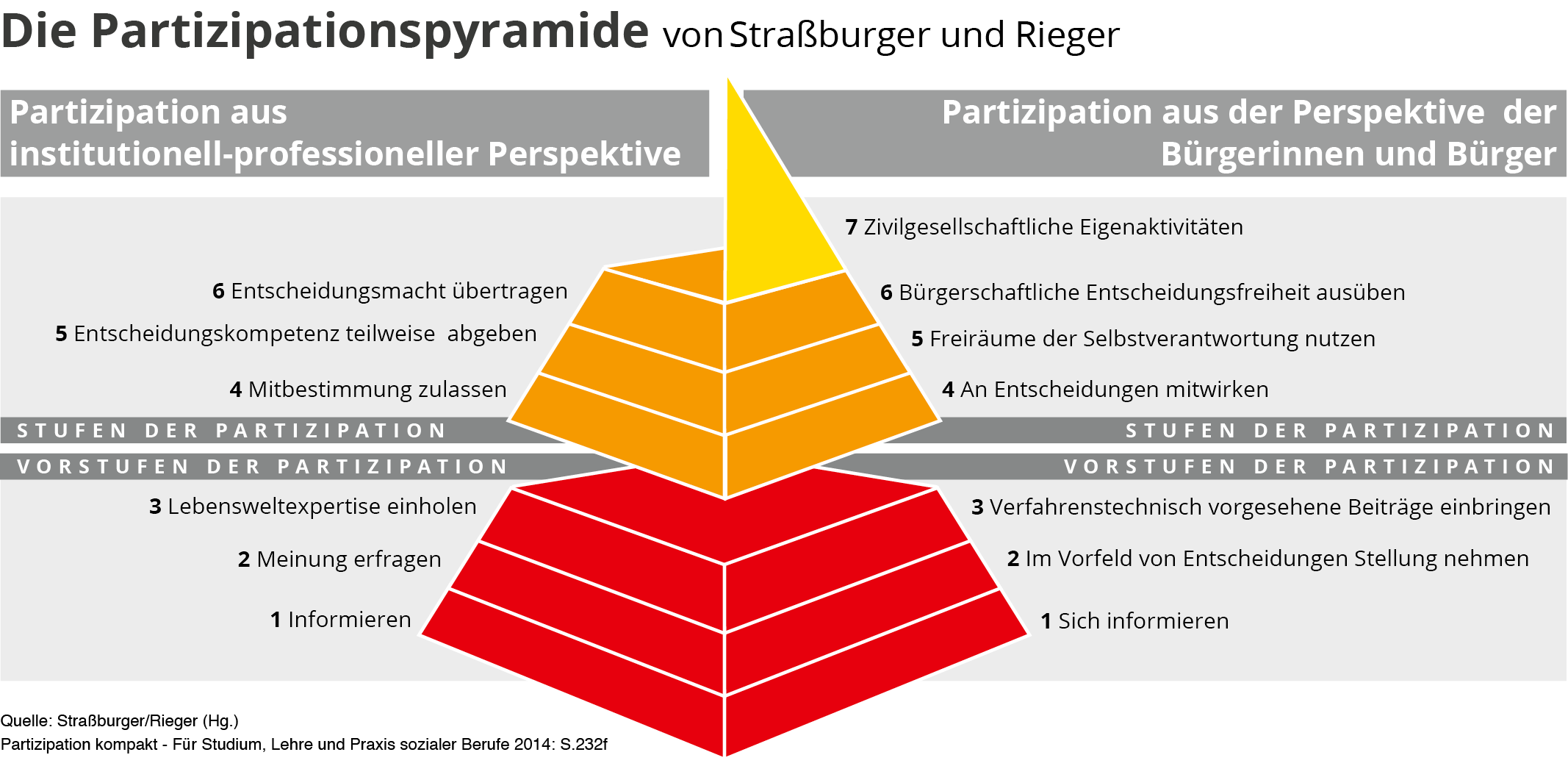

Aus der Praxis der Sozialen Arbeit heraus entwickelten Gaby Straßburger und Judith Rieger die Partizipationspyramide. Dieses Modell betont zwei unterschiedliche Perspektiven: Auf der linken Seite steht die Sichtweise beteiligender Organisationen, auf der rechten die der Bürger*innen. Damit wird zwischen dem Sich-Beteiligen und dem Andere-Beteiligen unterschieden.

Bemerkenswert ist insbesondere die siebte Stufe auf der Seite der Bürger*innen: Sie durchbricht das Prinzip der Beteiligung, indem sie zivilgesellschaftliche Eigeninitiativen betont – also Formen des sich Einbringens, die über klassische Beteiligungsformate hinausgehen.

Im Gegensatz zu anderen aktuellen Stufenkonzepten differenzieren Straßburger und Rieger klar zwischen Beteiligung und Partizipation. Partizipation beginnt für sie erst dann, wenn die Beteiligung tatsächlichen Einfluss auf Entscheidungen nimmt. Andere Formen wie Information, Konsultation oder Mitgestaltung – etwa in Form gemeinsamer Ideenentwicklung – verstehen sie lediglich als Vorstufen der Partizipation.

Der Anspruch wirkungsvoller Beteiligung ist Mitbestimmung – also eine gemeinsame Entscheidungsfindung.

… treffen auf die politische Realität

In unserem parlamentarischen System obliegt die Entscheidungsgewalt legitimierten Gremien, die durch Wahlen eingesetzt werden. Das gilt auch für viele politische Entscheidungen im Kontext von Transformationsprozessen. In den meisten Beteiligungsverfahren lässt sich daher der Anspruch auf echte Mitentscheidung im Sinne von verbindlicher Einflussnahme nicht einlösen.

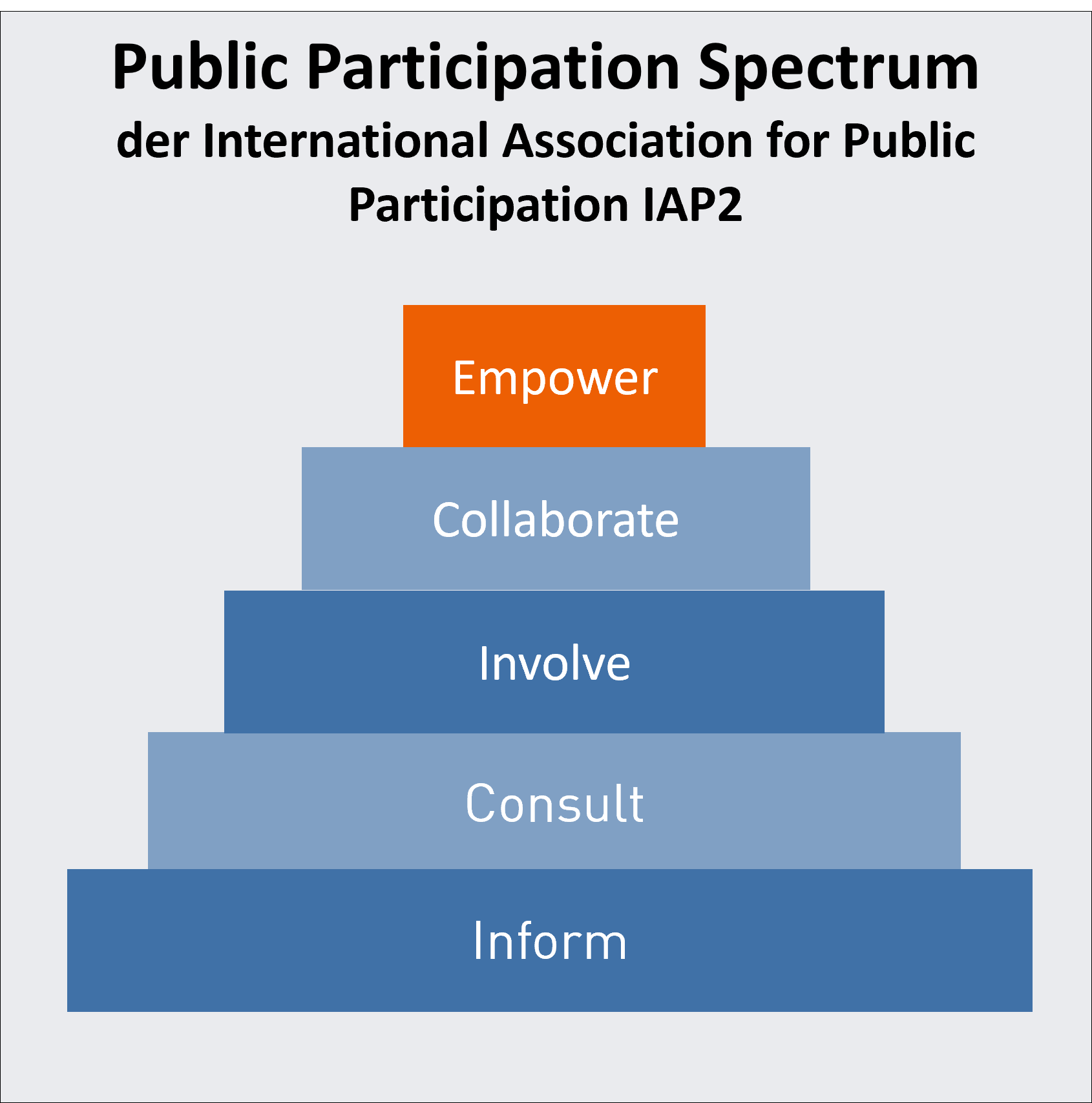

Aus diesem Grund orientieren sich viele Beteiligungsformate in der Praxis eher an den unteren Stufen der oben genannten Modelle. So beispielsweise auch das Public Participation Spectrum der International Association for Public Participation (IAP2). Es unterscheidet die fünf Stufen: Information[2], Konsultation, Einbeziehung, Zusammenarbeit und Befähigung.

Die letzte Stufe – Befähigung – hebt das IAP2-Modell von vielen anderen, meist vierstufigen Systemen ab. Sie zeigt auf, dass Beteiligung über dialogische oder deliberative Auseinandersetzung hinausgehen kann und eine erweiterte Zielperspektive verfolgt.

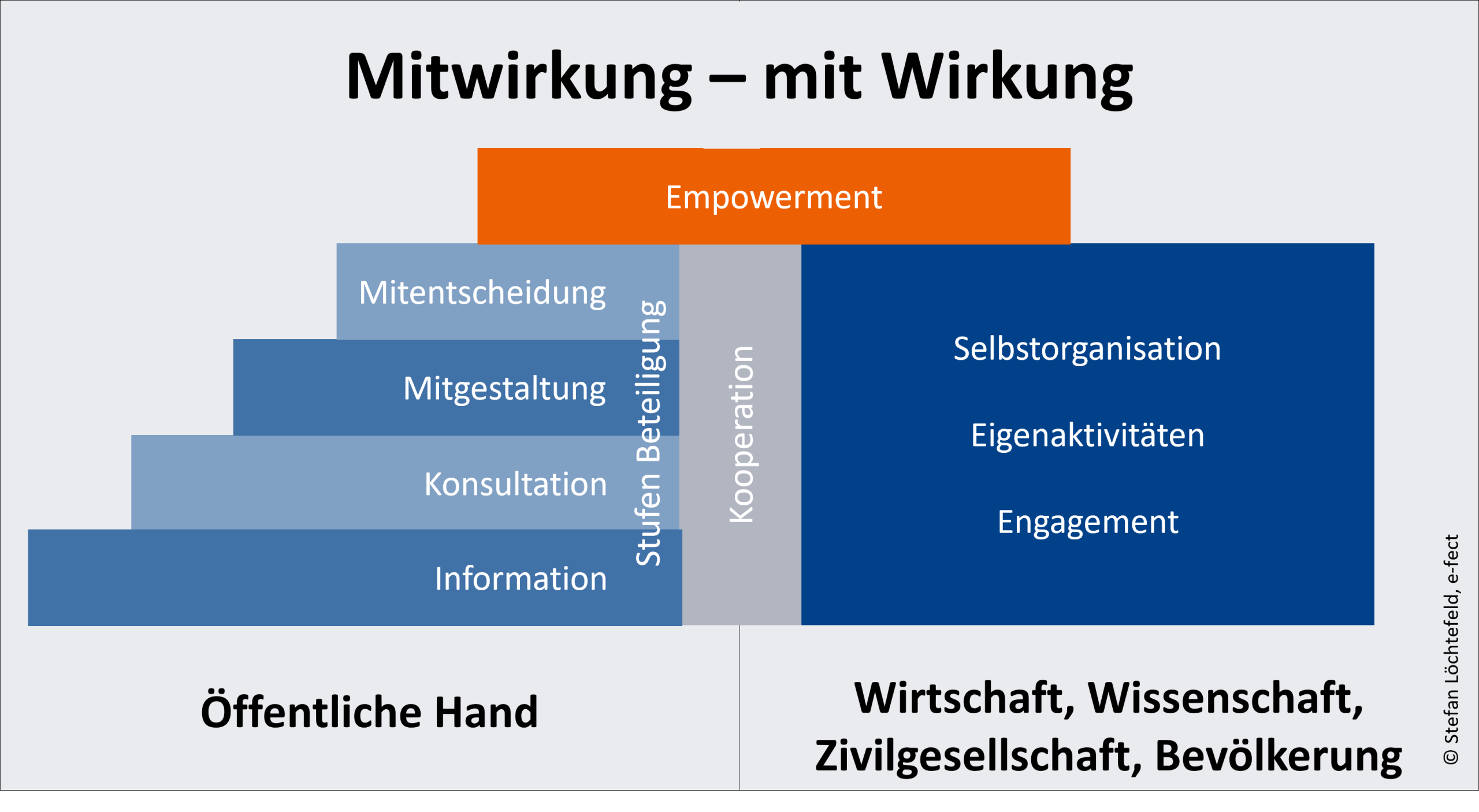

Bei e-fect verwenden wir eine ähnliche Stufenleiter der Beteiligung. Dabei werden die Stufen Einbeziehung („Involve“) und Zusammenarbeit („Collaborate“) zur Stufe Mitgestaltung zusammengefasst. Zusätzlich ergänzt unser Modell die Stufe der Mitentscheidung. Diese kommt jedoch in der Praxis eher selten vor – beispielsweise im Rahmen von Bürgerhaushalten, Bürgerbudgets oder vereinzelt in Quartiersentwicklungsprozessen.

Dieses pragmatische Verständnis von Beteiligung hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten weitgehend etabliert, wenn auch mit unterschiedlichen Ausprägungen. Mit den Herausforderungen tiefgreifender gesellschaftlicher Transformationen steigen jedoch die Anforderungen an Beteiligungsprozesse deutlich.

Weitergehende Anforderungen durch die Transformation

Am Beispiel des kommunalen Klimaschutzes lässt sich gut verdeutlichen, wie sich die Anforderungen an Beteiligung im Laufe der Zeit verändert haben.

Vor zehn bis fünfzehn Jahren wurden bei Beteiligungsveranstaltungen zur Erstellung kommunaler Klimabilanzen gemeinsam mit Stakeholdern und interessierten Bürger*innen Maßnahmen erarbeitet. Diese flossen – neben den fachlichen Empfehlungen der beauftragten Bilanzierungsdienstleister – in das Klimaschutzkonzept ein und wurden teilweise auch umgesetzt.

Dabei handelte es sich häufig nicht um die Maßnahmen mit dem größten Einsparpotenzial, sondern eher um sogenannte No-Regret-Maßnahmen – also solche, auf die man sich leicht verständigen konnte, weil sie niemanden unmittelbar einschränkten. Es waren Vorschläge, mit denen alle „leben konnten“, weil sie keine tiefgreifenden Veränderungen erforderten – schon gar nicht im eigenen Lebensstil. Beispiele hierfür sind Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern oder Schulen, ein oder zwei öffentliche Ladesäulen oder ein Klimafest mit Informations- und Beratungsangeboten.

Im Jahr 2025 ist jedoch klar: Um das Ziel der Klimaneutralität auf kommunaler Ebene bis spätestens 2045 – gemäß Bundesbeschluss oder je nach Kommune sogar früher – zu erreichen, müssen jetzt schnell Maßnahmen mit großer Hebelwirkung umgesetzt werden. Viele dieser zentralen Weichenstellungen werden allerdings auf Bundes- oder sogar EU-Ebene getroffen. Kommunen verfügen auf lokaler Ebene daher nur über begrenzte Handlungsspielräume.

Die kommunalen Treibhausgasbilanzen nach Verursacherprinzip zeigen erfahrungsgemäß, dass der Anteil der Kommunalverwaltung – etwa durch eigene Gebäude, Fuhrparks oder Infrastruktur – bei nur rund zwei Prozent der Gesamtemissionen einer Kommune liegt. Nur auf diesen relativ kleinen Teil haben Politik und Verwaltung direkten Einfluss.

Darüber hinaus können Kommunen über ordnungspolitische Maßnahmen – etwa im Verkehrsbereich – sowie durch Förderprogramme, beispielsweise für energetische Sanierung, Dachbegrünung oder den Ausbau erneuerbarer Energien, indirekt Einfluss nehmen. Doch um eine treibhausgasneutrale Kommune zu erreichen – und nicht lediglich eine klimafreundliche Verwaltung – braucht es weitreichende Beiträge auch von Unternehmen, Verkehrsteilnehmenden und privaten Haus- und Wohnungsbesitzer*innen[3].

Um diese Akteursgruppen zu erreichen, zu sensibilisieren und zur aktiven Mitwirkung zu motivieren, reichen klassische Beteiligungsformate nur bedingt aus. Es geht – wie bereits zuvor beschrieben – um mehr als punktuelle Einbindung: Ziel ist es, Menschen und Institutionen langfristig, idealerweise dauerhaft, zur eigenständigen Umsetzung von Maßnahmen zu befähigen und zu aktivieren.

Dabei stehen sowohl strukturelle Veränderungen als auch der Einsatz neuer Technologien, ein Umbau von Energieerzeugungs-, Verteil- und Nutzungssystemen sowie ganz konkret auch Verhaltensänderungen im Alltag im Fokus.

Noch lässt das verbleibende Zeitfenster es zu, dass wir diesen Wandel als Gesellschaft selbst gestalten. Doch je länger wir warten, desto kostspieliger wird die Transformation – und desto weniger Gestaltungsspielraum bleibt. Dann werden wir nicht mehr gestalten, sondern gestaltet werden.

Ein Bereich von Beteiligung, der mit diesen speziellen Anforderungen besonders viele Erfahrungen gesammelt hat, findet sich in der Entwicklungszusammenarbeit. So muss nach Arthur Zimmermann Beteiligung dort als zentrale Funktionen leisten:

- „dass das Vorhaben sich an die Potenziale der Akteure anschließt (contracting)

- dass die Erfahrungen der (lokalen) Akteure einfließen (local knowledge)

- dass die Akteure ihre Rollen klären (shared responsibilities),

- dass die Akteure ihren Verpflichtungen nachkommen (committment building),

- dass sich die beteiligten Akteure das Vorhaben zu eigen machen (ownership)

- dass die Akteure nachhaltige Wirkungen anstreben (sustainability and impact)“ (Zimmermann 2011, Sülzer / Zimmermann 2013 nach Schönhuth / Jerrentrup 2019, S.12)

Diese Nutzenaspekte von Beteiligung lassen sich auch auf andere transformatorische Prozesse übertragen – etwa im Klimaschutz, in der Stadtentwicklung oder bei der sozial-ökologischen Transformation. Doch stellt sich die Frage: Welche Möglichkeiten bietet unsere Demokratie darüber hinaus, um transformative Prozesse wirksam zu gestalten – insbesondere mit Blick auf Motivation, Commitment sowie die Übernahme von Verantwortung und Ownership durch die beteiligten Akteure?

Möglichkeiten der vielfältigen Demokratie

Roland Roth beschreibt in seinem Leitbild der vielfältigen Demokratie fünf unterschiedliche Demokratieformen (Roth 2016[4]):

- Formen repräsentativer Demokratie (Wahlen, Wahlgremien, Parteien …)

- Direktdemokratische Formen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen)

- Dialogorientierte, deliberative Beteiligungsformen

- Formen wie Proteste, Bürgerinitiativen und sozialen Bewegungen

- Form des bürgerschaftliche Engagement

Die repräsentative Demokratie – verkörpert durch Wahlgremien und Parteien – ist bereits durch ihre Entscheidungsgewalt fest in politische Prozesse eingebunden. Für Transformationsprozesse ist es jedoch entscheidend, diese Akteure aktiv und kontinuierlich in die Gestaltung einzubeziehen.

Direktdemokratische Verfahren sind in unserer Gesellschaft eher die Ausnahme. Vorstellbar sind punktuelle Abstimmungen über zentrale Entscheidungen im Rahmen von Transformationsprozessen – allerdings meist als abschließendes Ergebnis eines zuvor gestalteten und begleiteten Beteiligungsprozesses.

Dialogorientierte, deliberative Beteiligungsformen sind in Transformationsprozessen ein zentrales Instrument. Für Klaus Selle ist dabei wichtig, dass „einige der Probleme, die in der aktuellen Praxis der Öffentlichkeitsbeteiligung zu beobachten sind … vermieden werden, indem

- die Komplexität des Themas,

- die Vielfalt der Akteure,

- die Pluralität der Gesichtspunkte und

- die Notwendigkeit zur Verständigung

sichtbar“ (Selle 2019, S. 51) gemacht werden. Auf diese Weise wird deutlich, wie „groß die Schnittmengen von Interessen und Zielen sein können und welch gute Grundlage ein solcher Verständigungsprozess für koordiniertes und kooperatives Handeln bietet“ (ebd.).

Wo Pluralität herrscht, sind jedoch auch Konflikte, Proteste, Bürgerinitiativen und soziale Bewegungen nicht weit. In den vergangenen Jahren wurde – und wird – insbesondere über Themen wie Klimaschutz, Verkehr oder Ernährung äußerst kontrovers diskutiert. Diese Auseinandersetzungen über Ziele, Wege und Verfahren sind nicht nur normal, sondern essenziell für eine lebendige Demokratie.

Der Versuch, komplexe Herausforderungen mit einfachen Lösungen zu bewältigen, ist hingegen Ausdruck reinen Populismus – oder, wie es Umberto Eco treffend formuliert hat:

„Für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung. Und die ist falsch.“

(Das Foucaultsche Pendel)

Kontroversen erzeugen Energie – mal hemmende, mal antreibende. Nehmen wir etwa die Bewegung Fridays for Future (FfF): Ihre Proteste haben nicht nur viel öffentliche Aufmerksamkeit erhalten, sondern auch Zustimmung in weiten Teilen der Gesellschaft gefunden. Selbst wenn Klimaschutz momentan weniger prominent im politischen Diskurs erscheint, bleibt er – laut der jüngsten Umweltbewusstseinsstudie – für die Bevölkerung ein hochrelevantes Thema[5]. Das ist nicht zuletzt dem Engagement von FfF zu verdanken.

Daraus ergeben sich drei zentrale Aufgaben für die Gestaltung von Transformationsprozessen:

- Positive Energien in Engagement, kreative Ideen und konkrete Maßnahmen umwandeln,

- Negative Energien aus Konflikten aufnehmen, lösungsorientiert kanalisieren und – wo möglich – in konstruktive Kräfte überführen,

- Diese beiden Aufgaben durch positive, zukunftsweisende Narrative gezielt unterstützen und verstärken.

Damit gelangen wir zur fünften Demokratieform nach Roth: dem bürgerschaftlichen Engagement. Dieses ehrenamtliche, zivilgesellschaftliche Engagement umfasst sowohl die Mitgliedschaft und aktive Mitwirkung in Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften oder gemeinwohlorientierten Initiativen und Einrichtungen, als auch finanzielle Beiträge in Form von Spenden oder Stiftungen. Kennzeichnend sind freiwillige, zumeist kooperativ ausgeführte Aktivitäten im öffentlichen Raum, die nicht auf materiellen Gewinn, sondern auf das Gemeinwohl ausgerichtet sind (Deutscher Bundestag 2002, S. 38f).

Schon heute leisten zahlreiche dieser Engagementformen einen konkreten Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation: der Sportverein, der sich für Klimaschutz und -anpassung starkmacht; die Landfrauen, die nachhaltige und regionale Ernährung fördern; der ADAC, der mittlerweile auch Fahrrad-Pannenhilfe anbietet. Diese Liste ließe sich nahezu beliebig fortsetzen.

Es zeigt sich: Auch jenseits dialogorientierter, deliberativer Beteiligungsformate leisten andere Formen demokratischen Handelns einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung von Beteiligungskultur – und damit zur Transformation selbst.

Doch bleibt die Frage: Reicht das bereits aus für eine tiefgreifende gesellschaftliche Transformation?

Selbstorganisation, Eigenaktivitäten und Kooperation

Auch wenn wir all diese Formen demokratischer Teilhabe aktiv nutzen, wird die gesellschaftliche Transformation damit nur bedingt gelingen. Es fehlt ein wesentlicher Baustein: die Eigenaktivitäten von Bevölkerung und Wirtschaft.

Erst wenn der gesellschaftliche Umbau als Gemeinschaftsaufgabe verstanden wird – getragen von Bürger*innen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung – und wenn alle Beteiligten ihre jeweilige Verantwortung anerkennen und wahrnehmen, kann die Transformation tatsächlich gelingen.

Die öffentliche Hand spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie muss die Verantwortlichkeiten der einzelnen Akteursgruppen transparent machen, gemeinsame Ziele definieren (Zielwissen) und konkrete Handlungs- sowie Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen (Handlungs- und Prozesswissen). Nur so entsteht ein Rahmen, in dem eigenverantwortliches Handeln möglich und wirksam wird.

Hinzu kommt: Viele der anstehenden Herausforderungen lassen sich nicht von einzelnen Akteursgruppen allein bewältigen. Klaus Selle betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Kooperationen in der kooperativen Stadtentwicklung:

„Mit dem Bedeutungszuwachs der Umweltpolitik wuchs zudem die Einsicht, dass vielfältige Kooperation – zwischen Unternehmen, Staat und Zivilgesellschaft bzw. privaten Haushalten – notwendig sind, um den ‚ökologischen Strukturwandel‘ zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang fiel schon damals der Begriff der ‚Gemeinschaftsaufgabe‘.“ (Selle 2019, S. 49)

Wie könnte also ein erweitertes Verständnis von Beteiligung aussehen? Eines, das über formelle Verfahren hinausgeht, auf Kooperation und geteilte Verantwortung setzt – und in dem Transformation als kollektives Handlungsprojekt verstanden wird?

Ein neues Beteiligungsverständnis – Mitwirkung mit Wirkung

Die Große Transformation lässt sich nicht allein durch Beteiligung erreichen – sie braucht mehr als das. Zivilgesellschaftliches Engagement, Empowerment und Kooperationen sind essenzielle Ergänzungen. Es geht um einen koproduktiven Prozess, wie ihn Klaus Selle für die Stadtentwicklung beschreibt:

„Mit alledem lässt man die traditionellen Grenzen der ‚Öffentlichkeitsbeteiligung‘ weit hinter sich. Und es geht auch um mehr als das traditionelle, aufs Ehrenamt zielende Verständnis von Bürgerengagement. Aber natürlich auch um dieses – und um demokratische Teilhabe in verschiedenen Lebensbereichen, um das Einwirken auf Entscheidungsprozesse kommunaler Parlamente, um Protest und Initiative, um bi-, tri- und multilaterale Kooperationen, in demokratischen Entscheidungsprozessen und, und … eben um die Gesamtheit aller Interdependenzgestaltungen, die die Entwicklung der Stadt beeinflussen.“ (Selle 2019, S. 48)

Dieses „Mehr als Beteiligung“ bezeichne ich – nicht zuletzt wegen des sprechenden Wortspiels – als Mitwirkung.

Unter Mitwirkung verstehe ich sämtliche Aktivitäten, die von Bürger*innen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik oder Verwaltung – einzeln oder gemeinsam – initiiert und umgesetzt werden, um ein gemeinsames Ziel zu definieren und zu erreichen.

Das Verständnis von Mitwirkung umfasst unterschiedliche Formen des Handelns und Zusammenwirkens. Es schließt ein:

- klassische Beteiligungsformate,

- Kooperationen zwischen öffentlicher Hand, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Bevölkerung,

- gegenseitiges Empowerment dieser Akteur*innen sowie

- Selbstorganisation, Engagement und Eigenaktivitäten von Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Bevölkerung.

Die Große Transformation stellt nicht nur inhaltlich, sondern auch demokratisch eine Herausforderung dar. Sie erfordert ein neues, erweitertes Verständnis von Beteiligung – eines, das über informierende, konsultierende oder symbolische Formate hinausgeht.

Mitwirkung bedeutet in diesem Kontext mehr als Mitbestimmung. Sie steht für eine gemeinsame Verantwortung, für geteiltes Wissen, gemeinsames Handeln – und für den Mut, die Zukunft nicht nur zu moderieren, sondern aktiv mitzugestalten.

Wenn Beteiligung zur Mitwirkung wird, entsteht daraus die demokratische Kraft, die wir für die Transformation unserer Gesellschaft so dringend brauchen.

Literatur

Arnstein, Sherry (1969). A ladder of participation. Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35:4, Seiten 216-224, DOI: 10.1080/01944366908977225

Deutscher Bundestag (2002) Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“. Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft. BT-Drucksache 14/8900 vom 3. Juni 2002 LINK (Abruf 03.08.2025)

Escher, Tobias (2024, 02. August). Die politische Gestaltung der Nachhaltigkeitstransformation: partizipativ und ökologisch?, Essay, Erschienen auf: regierungsforschung.de. Online Verfügbar.

Göpel, Maja (2025). Werte: ein Kompass für die Zukunft. Christian Brandstätter Verlag.

International Association for Public Participation IAP2 (2024). Spectrum of Public Participation LINK (Abruf 03.08.2025)

Roth, Roland (2016): Praxis und Perspektiven einer neuen Beteiligungskultur. In: Glaab, Ma-nuela (Hrsg.): Politik mit Bürgern – Politik für Bürger. Bürgergesellschaft und Demokratie. Wiesbaden: Springer VS, S. 367-388 https://doi.org/10.1007/978-3-658-12984-2_26

Roth, Roland (2024) Stärkung der Demokratie durch Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement. eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 02/2024 LINK (Abruf 03.08.2025)

Schönhuth, Michael; Jerrentrup, Maja Tabea (2019). Partizipation und nachhaltige Entwicklung. Wiesbaden: Springer VS doi:10.1007/978-3-658-27854-0

Selle, Klaus (2011). ‘Particitainment’ oder: Beteiligen wir uns zu Tode? Wenn alle das Beste wollen und Bürgerbeteiligung dennoch zum Problem wird. In: Planung neu denken online. Volume: 3-2011. 19 Seiten. LINK (Abruf 03.08.2025)

Selle, Klaus (2019). Öffentlichkeitsbeteiligung in der Stadtentwicklung – Ende der Naivität. Anstiftungen zur Revision. vhw schriftenreihe 15 LINK (Abruf 03.08.2025)

Sommer, Jörg (2021). Transformation und Partizipation. ePaper des Berlin Institut für Partizipation. https://bipar.de/wp-content/uploads/2024/08/ePaper_Transformation-und-Partizipation.pdf (Abruf 03.08.2025)

Straßburger, G., & Rieger, J. (2014). Bedeutung und Formen der Partizipation–Das Modell der Partizipationspyramide. In Strassburger, G. (2014). Rieger, Judith (Hrsg.). Partizipation kompakt. Für Studium, Lehre und Praxis sozialer Berufe, 2, 12-34. Grafik: S. 232ff

Sülzer, Rolf; Zimmermann, Arthur (2013). Abschied vom Planungswahn: Neue und alte Organisationsfragen der internationalen Zusammenarbeit. Wiesbaden: Springer VS.

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen WBGU (2011). Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation. 978-3-936191-38-7 (2. Unveränderte Auflage von 2018) LINK

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen WBGU. (2019). Unsere gemeinsame digitale Zukunft. LINK

Zimmermann, Arthur (2011). Kooperationen erfolgreich gestalten. Konzepte und Instrumente für Berater und Entscheider. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.

Anmerkungen

[1] Mit Transformation ist in diesem Beitrag eine gesellschaftliche Transformation im Sinne des WGBU 2011 gemeint. Eine Transformation, die hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft innerhalb der planetarischen Leitplanken der Nachhaltigkeit verläuft. Dies umfasst neben technologischen Veränderungen insbesondere auch Veränderungen in politisch-administrativen Abläufen und Strukturen, in den persönlichen Lebensstilen aber auch dem Zusammenspiel von Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft (WGBU 2011).

[2] Ausschließlich Informationsangebote sind natürlich auch keine Beteiligung, da der notwendige Dialog fehlt. Nichtsdestotrotz ist Information eine wichtige, sogar essentielle Voraussetzung für einen Dialog bspw. um Informationsunterschiede zu verringern, im besten Fall alle auf einen Informationsstand zu bringen.

[3] Diese Liste ist nicht abschließend. Es handelt sich aber um zentrale Zielgruppen.

[4] In neueren Publikationen spricht er von einem sechsten Handlungsbereich, der Öffnung von Institutionen des Alltags für demokratische Mitgestaltung (Familien, Kitas, Schulen etc.) Dieser Handlungsbereich stellt aus meiner Sicht eher einen Ort für die Umsetzung der obigen Demokratieformen dar und keine neue Form (Roth 2024).

[5] Maja Göpel erklärt dies mit dem sozialpsychologischem Phänomen der pluralistischen Ignoranz: Hierbei schließen sich die Menschen in einer Gruppe möglicherweise einer Meinung an, die sie nicht vertreten, weil sie fälschlicherweise denken, dass die meisten anderen Menschen in der Gruppe diese Meinung vertreten. Pluralistische Ignoranz umfasst sowohl Situationen, in denen eine Minderheitenposition zu einem bestimmten Thema fälschlicherweise als Mehrheitsposition wahrgenommen wird als auch, dass die Mehrheitsposition fälschlicherweise als Minderheitenposition wahrgenommen wird. (Göpel 2025)